ご自宅で利用できる公的支援サービス

ご自宅で療養される時に利用できる公的支援には、病気や状態に応じ3種類あります。

1.介護保険

2.医療保険

3.障害福祉サービス

介護保険の利用

65歳以上の方を基本とした公的保険制度で、所得により1割から3割の自己負担で利用できます。

介護保険を利用できる方

65歳以上の方(1号被保険者):原因を問わず、給付対象

40〜64歳の方(2号被保険者):特定疾患が原因で介護が必要になった場合給付対象

| 介護度 | 支給限度額 | |||

|---|---|---|---|---|

|

要支援 | 要支援1 | 50,320円 | (5,032単位) |

| 要支援2 | 105,310円 | (10,531単位) | ||

| 要介護 | 要介護1 | 167,650円 | (16,765単位) | |

| 要介護2 | 197,500円 | (19,750単位) | ||

| 要介護3 | 270,480円 | (27,048単位) | ||

| 要介護4 | 309,380円 | (30,938単位) | ||

| 要介護5 | 362,217円 | (36,217単位) | ||

※実際の金額は、市区町村ごとに定められた「地域単価」で調整されます。

記載の金額は標準地域単価10円とした場合です。

介護保険の利用例

要介護度5の方(利用限度額 36,217単位)

- 1)身体介護:1回60分を1日2回、週5日利用すると579単位×2回×5日×4週=23,160

- 2)訪問看護:1回60分を週に2回利用すると821単位×2回×4週=6,568

- 3)訪問入浴:週に1回1,260単位×4回=5,040

1)+2)+3)の合計は、34,768単位となり支給限度額内に収まります。

これ以上の時間数や回数をご希望される場合は、全額自己負担となります。

医療保険の利用

医師が訪問看護の必要性を認めた方ならば、赤ちゃんから高齢者まで年齢に関係なくご利用可能です。

(所得により1割から3割の自己負担)

医療保険でのご利用を希望する場合は、かかりつけ医に相談ください。

医療保険には、介護保険のような支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険のサービスを利用することができます。 ただし、介護保険のサービスと医療保険のサービスを同時に利用することはできません。

医療保険を利用できる方

- ① 要介護(要支援)認定者のうち以下の場合

・がん末期

・厚生労働省が定める疾病(別表7)である方

・「特別訪問看護指示書」期間である方 - ② 65歳以上で要支援・要介護に該当しない方(非該当者)

- ③ 40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方

- ④ 40歳未満の医療保険加入者とその家族(病的な妊産婦や乳幼児など含む)

医療保険の利用例

がんの終末期にあり主治医から「特別訪問看護指示書」(14日間)が発行されている時。

- 1)身体介護(介護保険):1回60分を1日2回、週5日利用すると579単位×2回×5日×2週=11,580単位×10円=115,800円(内1~3割自己負担)

- 2)訪問看護(医療保険):1回60分を1日2回、2週間毎日利用すると20,594点×10円=205,940円(内1~3割の自己負担)

「特別訪問看護指示書」が発行されると、最長14日間について1日3回、週に4日間以上の訪問看護を医療保険で受けることができます。

障害福祉サービスの重度訪問介護を利用した場合

重度訪問介護とは、常に介護を必要とする重度の肢体不自由者や重度の知的障害者、精神障がいのある方が在宅で生活を続けられるように介護ヘルパーが自宅を訪問して、身体介護、家事支援、移動支援などを総合的に提供するサービスです。

基本的に24時間対応でサービス提供されます。

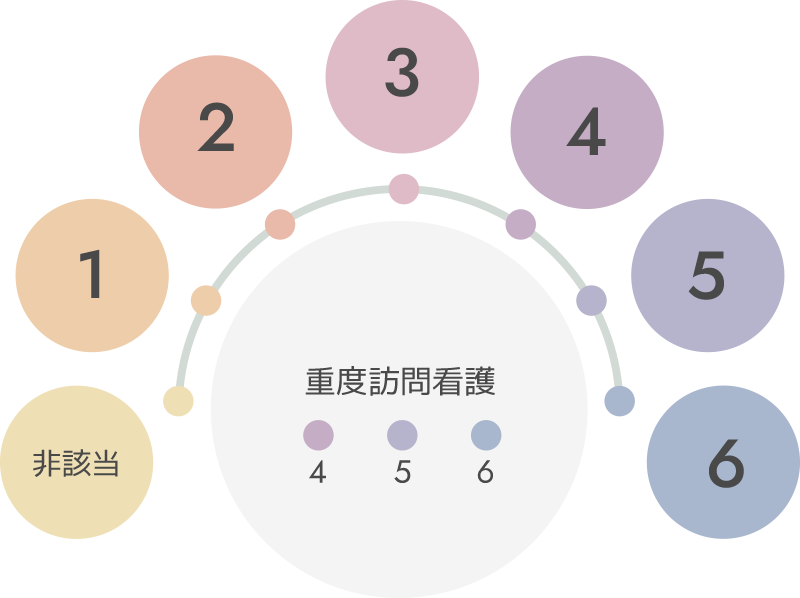

重度訪問介護を利用できる方

重度訪問介護を利用できるのは、原則として18歳以上の重度の肢体不自由者、重度行動障害のある知的障害者や精神障害者です。障害支援区分「4以上」で、以下の条件を満たす肢体不自由や行動障がいのある人が利用できます。

- 1. 次のいずれにも該当する方日該当

・ 二肢以上に麻痺等があること

・障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること - 2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

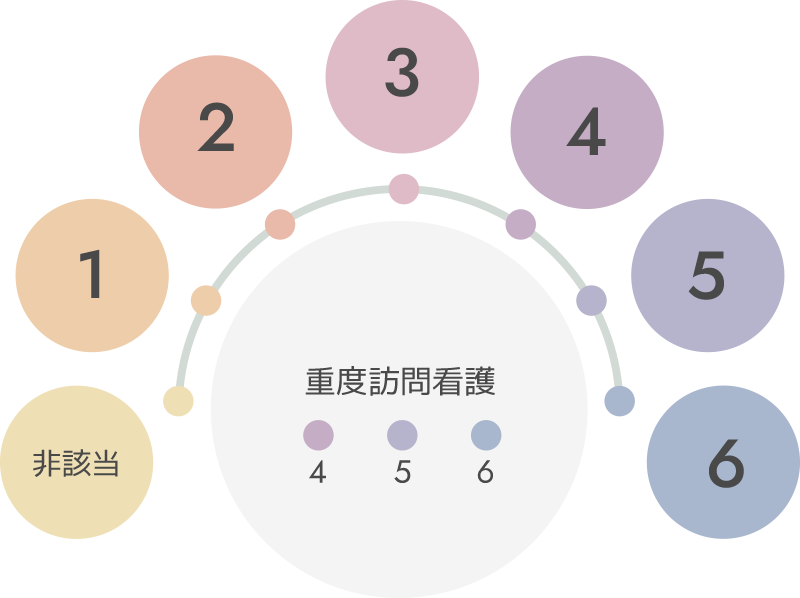

重度訪問介護のサービスを利用するためには、お住まいの市区町村の「障害福祉」の窓口に相談し、「サービスの利用申請」「障害支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「支給決定と受給者証の受け取り」という4つの手続きが必要です。

受給者証(決定通知)を受け取り、使いたい障害福祉サービスを提供している事業所と利用の契約を交わすことでサービスを利用することができます。

市区町村窓口で

利用を申請

障がい支援区分

の判定

サービス利用

計画作成

市区町村の

支援決定

サービス事業者

と契約

重度訪問介護のご利用例

・筋ジストロフィー

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)

・脳性麻痺

・強度行動障害

上記のような難病などを抱えている方が、重度訪問介護を利用されています。

24時間毎日重度訪問介護を利用した場合、1か月間の負担金額は世帯収入により以下の金額が目安になります。

| 低所得世帯 | 負担上限額 | 0円 |

| 概ね600万円以下 | 負担上限額 | 9,300円 |

| それ以外の世帯 | 負担上限額 | 37,200円 |

0120-344-544

0120-344-544